Товарищи танкисты!

Помогите советом.

Вот мне как металлоломщику подогнали на лом вот такой агрегат на одну из площадок в Татарстане.

Разрезать то его резчики смогли и всплыла проблема.

Вот эти ,всем вам знакомые катки имеют резину.

Как от нее избавится? Металлургические заводы ее к сожалению не берут.

Может кто знает способ?

Заранее благодарен за совет.

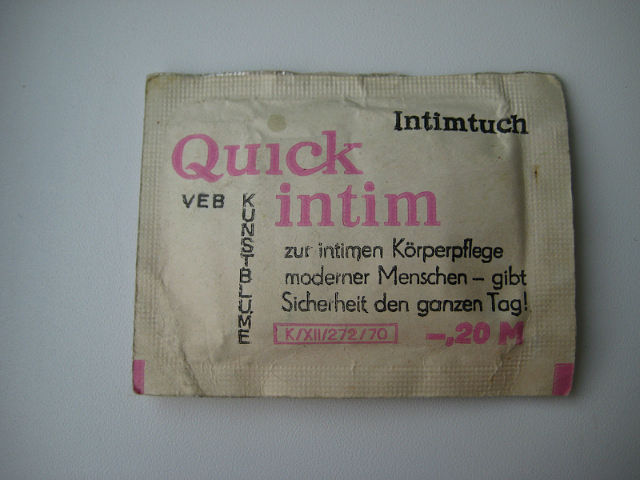

P.S на правах рекламы

Если у кого есть предложения по продаже лома или стружки металлической пишите.

Госты на металлическую стружку www.struzka.ru

( эт чтоб знать какая она бывает- когда предлагать)

Оплата и самовывоз всегда.

ТАНКИСТАМ- спеццена!

Рассмотрим любой регион России матушки.

Игорек! я б на твоем месте не резал бы эту технику на лом. Разобрал бы до винтика, как когда то тепловоз. покрасил и собрал бы в кучу. Дороже бы взял, чем эти железяки. Ты ж танкист и тебе это дело знакомо.

Вот если подгонят тебе Зил-164 в оригинале не реж. Хочу такую. Я из нее игрушку сделаю. я на такой машине ездить учился. Мой папа имел при социализме такую собственную в государственной автобазе.

А с тобой, Володя я не согласен. Приезжайте в Канаду,Ребята. Я вам покажу Американскую технику. Будете икать и плакать. Насмеемся до упаду. НЕТ ЛУЧШЕ РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ В МИРЕ! НЕТ! Все это пропаганда массонская.

А Катки действительно лучше на токарном станке снять резину, Еще и в дело куда пустить.Резина то качественная. Подушки под двигателя иномарок и отечественных Грузовиков делать.

Советские Танковые Армии В Бою

Советские Танковые Армии В Бою

Чехословакия оккупирована немецкими войсками, а ее армия - расформирована. Несколько военных летчиков, однако, отказываются принять это как факт - и потому бегут из страны. Сначала в Польшу. Потом в Ливию. Оттуда - в Великобританию. Здесь их таланты оказываются востребованы - после недолгих тренировок герои попадают в Королевские Военно-Воздушные силы и вступают в противостояние с немецкими "хейнкелями" и "мессершмиттами"... А потом один из ребят, чудом успевший выбраться из горящего "спитфайра", познакомился с жившей неподалеку англичанкой, они влюбляются в одну и ту же женщину и дальнейшая их жизнь меняется как только они возвращаются к себе Родину. Жизнь, смерть, любовь и ненависть на войне ходят рядом. Этот грустный, но светлый фильм - одна из лучших лент о великой войне середины ХХ века.

Чехословакия оккупирована немецкими войсками, а ее армия - расформирована. Несколько военных летчиков, однако, отказываются принять это как факт - и потому бегут из страны. Сначала в Польшу. Потом в Ливию. Оттуда - в Великобританию. Здесь их таланты оказываются востребованы - после недолгих тренировок герои попадают в Королевские Военно-Воздушные силы и вступают в противостояние с немецкими "хейнкелями" и "мессершмиттами"... А потом один из ребят, чудом успевший выбраться из горящего "спитфайра", познакомился с жившей неподалеку англичанкой, они влюбляются в одну и ту же женщину и дальнейшая их жизнь меняется как только они возвращаются к себе Родину. Жизнь, смерть, любовь и ненависть на войне ходят рядом. Этот грустный, но светлый фильм - одна из лучших лент о великой войне середины ХХ века.